Вернувшись домой, Георгий Иванович с 10 января 1946 года вновь приступил к учительской работе в селе Киста, в начальной школе №7. Здесь работал учителем и заведующим школой до 24 июля 1946 года и был освобожден от работы по причине выезда на учебу в Прасковейский винтехникум.

Вернувшись домой, Георгий Иванович с 10 января 1946 года вновь приступил к учительской работе в селе Киста, в начальной школе №7. Здесь работал учителем и заведующим школой до 24 июля 1946 года и был освобожден от работы по причине выезда на учебу в Прасковейский винтехникум.

С 15 августа 1947 года стал работать учителем начальных классов в средней школе №2 села Киста. В 1948/49 учебном году ведет 1А класс и физподготовку в 5-7 классах.

Зимой 1950 года Георгий Иванович женился на Юношевой Зинаиде Семеновне, она работала в школе учителем русского языка и литературы. Вместе они вырастили и воспитали троих детей: Татьяна, Антонина, Сергей.

Зимой 1950 года Георгий Иванович женился на Юношевой Зинаиде Семеновне, она работала в школе учителем русского языка и литературы. Вместе они вырастили и воспитали троих детей: Татьяна, Антонина, Сергей.

С 1950 года по 1961 работал учителем биологии, химии и математики в 5-7 классах. В 1953 году окончил Ставропольский Учительский институт по специальности учитель естествознания и географии V – VII классов, а в 1957 году Ставропольский государственный педагогический институт по специальности учитель географии средней школы.

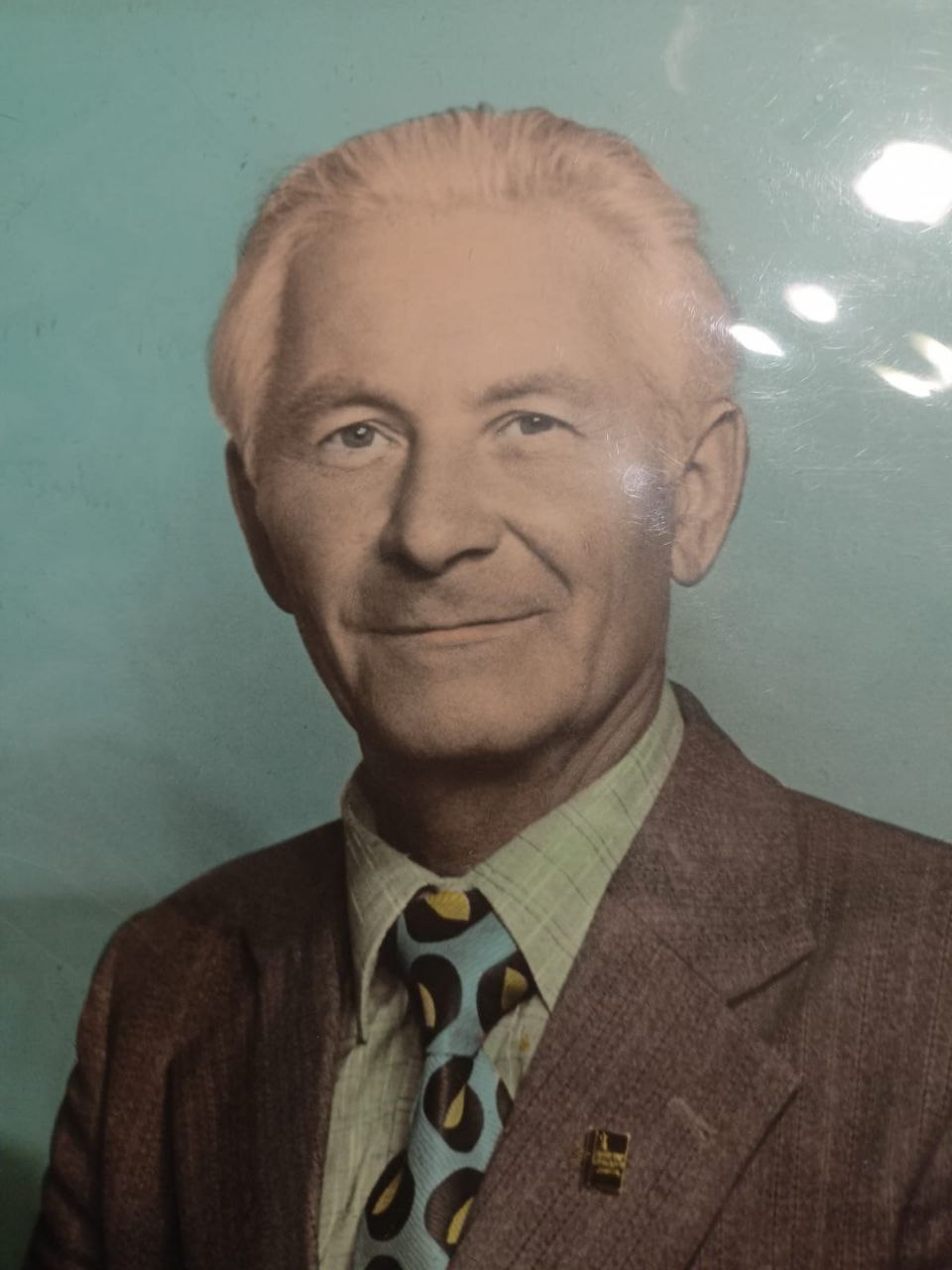

«В процессе работы показал себя опытным, добросовестным учителем. Он аккуратно и тщательно готовится к урокам, понятно и доходчиво излагает учебный материал, используя при обучении наглядные пособия. Опрятен. Требовательный к себе и учащимся. Учащиеся получают прочные и полные знания». (Из характеристики Денисенко Г.И.)

«В процессе работы показал себя опытным, добросовестным учителем. Он аккуратно и тщательно готовится к урокам, понятно и доходчиво излагает учебный материал, используя при обучении наглядные пособия. Опрятен. Требовательный к себе и учащимся. Учащиеся получают прочные и полные знания». (Из характеристики Денисенко Г.И.)

С 1 сентября 1961 года по 18 августа 1962 года работает завучем СШ №2.

С 18.08.1962 года по 05.11.1965 года Георгий Иванович был переведен на работу в колхоз «Россия» секретарем парткома. Дочь Татьяна Георгиевна вспоминает: «С тех времен отец на всю жизнь сохранил дружбу с Лукиновым, Антоновым П.Т., Мозговым, Красниковым И.Г., ЧеботаревымИ.Г., Барановым П.П.. Они часто встречались, пели песни, ездили на рыбалку. Это была красивая дружба. Соберутся вечером на лавочке, папа принесет полные карманы огурцов, сидят, хрумкают и разговаривают».

5 ноября 1965 года Георгий Иванович возвращается в школу, его назначают заместителем директора по производственному обучению. Под руководством Георгия Ивановича в школе была создана и успешно работает по сей день ученическая бригада. Из воспоминаний Козыревой Антонины: «В далеком 1956 году здесь на базе овощеводческого подразделения сформировали первое трудовое звено. Старшеклассники в летний период занимались прополкой овощных культур и сбором урожая на колхозных полях. У истоков создания УПБ находился Георгий Иванович Денисенко. Именно он в 1962 году пригласил меня на работу.

Первые звенья овощеводов УПБ у нас работали по две недели – каждая параллель класса. Бригада находилась километрах в пяти-шести от села, домой каждый день не находишься. А ездить было не на чем. Поэтому дети под руководством нас, старших наставников, прямо в лесных полосах обустраивали временные культстаны. Вначале закрепляли деревянные колья, поверх и с боков набрасывали тент – получались закрытые со всех сторон навесы. В них и жили. Позже появилась возможность устанавливать 6-8-местные туристические палатки. Отдельно сооружали кухню с печкой-мазанкой. Дежурные девушки готовили кушать на этих печках в котлах, используя дрова. Позже появились кастрюли. Были отдельная столовая, Ленинская комната, штаб УПБ. Обязательно из числа мальчиков, умеющих управлять лошадью, назначался ездовый. Ему следовало доставлять на временную базу из села воду и продукты. Кроме того, каждую ночь мы организовывали дежурства – два человека следили за тем, чтобы в лагерь не забрел никто посторонний. А потом днем отсыпались. Отработав двухнедельную смену, все садились в кузов грузовой машины и ехали домой.

Еще наши подростки работали на колхозном птичнике – по графику бегали на фермы и ухаживали за домашними пернатыми. Немало внимания уделялось молодняку. Воду требовалось таскать из колодцев, корма носили ведрами из сараев. Было создано звено полеводов, задача которого заключалась в выращивании кукурузы. В зоне засушливого земледелия без дополнительного увлажнения хорошего урожая невозможно получить, так что от канала тяпками нарезали по полю борозды и поливали по ним. Часть детей трудилась в колхозном саду, где тоже хватало дел. Другие занимались прополкой бахчевых культур, возделыванием картофеля. А когда созревал урожай, то занимались его сбором и передавали в колхоз.

С годами все больше внимания уделялось животноводческой отрасли. Организовывались звенья дояров, куда входили девочки.

Их подружки ухаживали за телятами – выпаивали молоком, раскладывали сено, комбикорм, давали воду. В сельхозпредприятии интенсивно увеличивалось поголовье овец. Самым напряженным периодом, как известно, был окот – не хватало рабочих для выращивания ягнят. Вот наши школьники и откликнулись на зов о помощи – начали ездить по маточным ОТФ, чтобы в течение двух недель ухаживать за сакманами. А учебную программу наверстывали потом. Был период, когда при СОШ построили микро-свиноферму и ежегодно выращивали по десять поросят. Полученное мясо шло на питание в столовую.

На общешкольном собрании все вместе решили, что необходимо построить теплицу. Без помощи колхоза, естественно, не обошлось. В итоге появилась возможность создать круглогодичный цикл работы: мальчики и девочки среднего звена занимались возделыванием огурцов и помидоров, получая ранний урожай овощей, выгонкой луковичных цветов к празднику 8 Марта, зеленью. И в сельхозпредприятии, и среди местного населения пользовалась спросом рассада овощных культур.

Колхозу требовались мастера, хорошо знающие сельскохозяйственную технику. И в 1961 году было решено перевести школу на одиннадцатилетнюю программу с производственным обучением. Возник вопрос «Каких мастеров подготавливать?». Естественно, советовались с руководством колхоза «Россия» и пришли к согласию, что нужны механизаторы. Правление хозяйства выделило необходимые средства на оборудование временной мастерской, а также предоставило техническую базу для производственного обучения и специалистов – инженера В. Н. Бровкина и агронома В. С. Голубову. Таким образом, в школе начали подготавливать трактористов с квалификацией слесаря. В штатное расписание включили ставку мастера производственного обучения. Одновременно у школьников появились три новых обязательных предмета – тракторы, сельскохозяйственные машины и основы растениеводства.

Со временем назрел ещё один вопрос, требующий срочного решения: дети получали знания и соответствующий документ, однако не имели возможности работать земледельцами – осуществлять самостоятельно полный цикл агротехнических мероприятий, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур. На очередном заседании райсполкома приняли постановление – рекомендовать колхозам выделить пашню для школ. За Манычской СОШ закрепили сто гектаров. Так старшеклассники начали, как взрослые, под присмотром наставников проводить пахоту, сев, культивацию, боронование, возделывать яровые и озимые зерновые культуры».

5 октября 1965 года Денисенко Г.И. назначают директором Манычской средней школы №2. Он руководил школой в течение 20 лет. Георгий Иванович очень любил школу, как свой дом. По его инициативе был построен оздоровительный лагерь «Ветерок» на берегу озера Маныч, на базе которого работала ученическая бригада и пионерский лагерь.

В 1970 году Денисенко Г.И. был награжден Медалью «За трудовое отличие» и значком «Отличник просвещения». За работу по созданию ученической бригады он был награжден орденом «Знак почета». «Огромными пачками папа получал письма и телеграммы с поздравлениями со всех уголков страны». (Из воспоминаний дочери Татьяны.)

В 1970 году Денисенко Г.И. был награжден Медалью «За трудовое отличие» и значком «Отличник просвещения». За работу по созданию ученической бригады он был награжден орденом «Знак почета». «Огромными пачками папа получал письма и телеграммы с поздравлениями со всех уголков страны». (Из воспоминаний дочери Татьяны.)

Всегда интересно узнать, чем еще занимается директор школы, помимо работы. Георгий Иванович очень много читал, его любимые авторы: Солженицын А.И., Шукшин В., Айтматов Ч., Бубеннов М.С. и др. Любил Георгий Иванович косить, ходить на рыбалку. А еще было у него увлечение – театр, в клубе ставили спектакли, где актерами были учителя и жители нашего села. Татьяна Георгиевна (дочь) вспоминала о спектакле «Любовь Яровая»,  где принимали участие: Анзин И.А., Иващенко Н.И., Чуб З.Ф., Тарасова В.В. и другие.

где принимали участие: Анзин И.А., Иващенко Н.И., Чуб З.Ф., Тарасова В.В. и другие.

20 лет проработал Георгий Иванович Денисенко директором школы.

До 13 октября 1996 года, когда его не стало, работал учителем в любимой школе.